8 октября 1892 года,в день апостола Иоанна Богослова, в Москве родилась Марина Ивановна Цветаева.

Самая тонкая и воздушная русская поэтесса Серебряного века, чьи стихи вызывают в воздухе аромат опавших листьев и последних цветов осени. Осень и была ее любимым временем года. Именно с началом прохлады она любила сидеть у камина и писать стихи - с самых ранних лет. И с того самого времени в них проскальзывала обреченность, какая-то трагичность. До того "рокового крюка" в Елабуге у Марины Ивановны было несколько попыток суицида. Через полвека после смерти поэта врачи, исследовавшие ее творчество вынесут вердикт: У Марины с юности было расстройство психики - сильный страх смерти, от этого и желание уйти самой, не дожидаясь. Спасаясь от подступающего безумия и отчаяния. Какой же она была,

История первая - семейный портрет

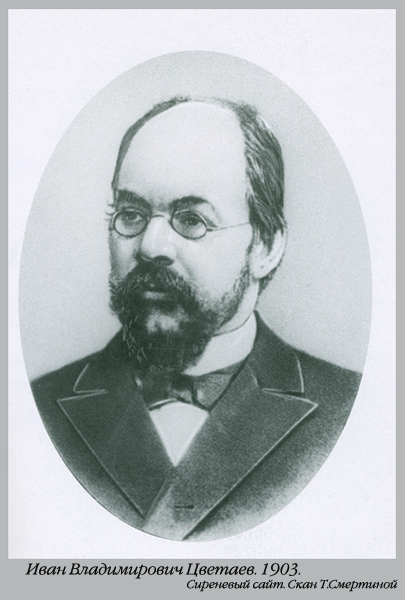

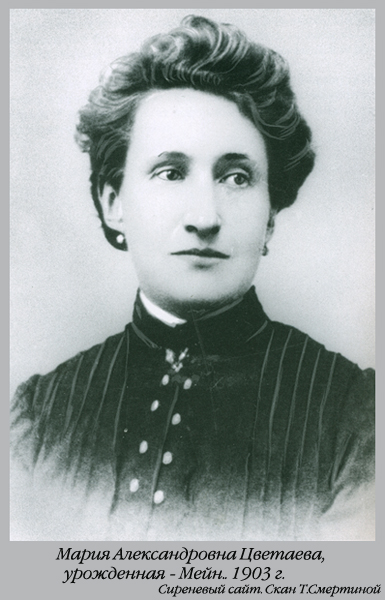

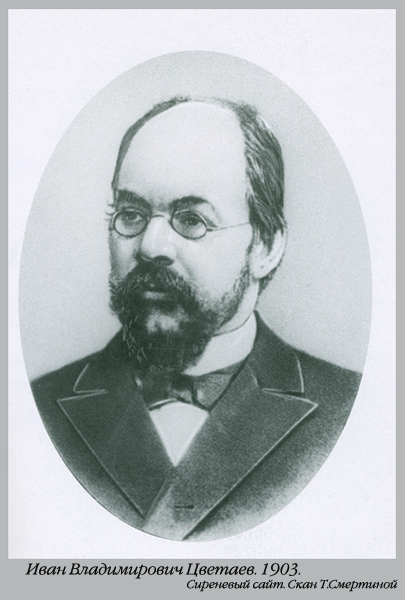

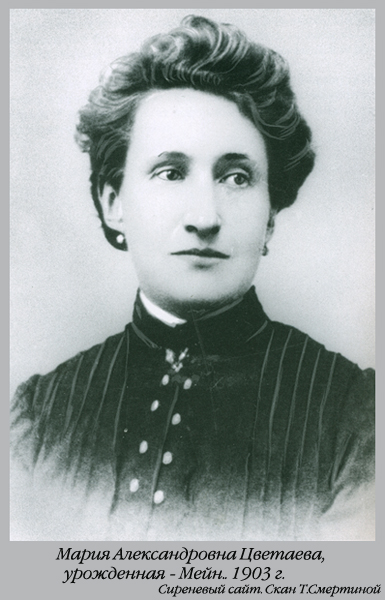

В сорок четыре года вдовец Иван Владимирович Цветаев, на руках которого были маленькие дети Андрей и Валерия, второй раз сочетался законным браком - взял в жены двадцатидвухлетнюю девушку пианистку Марию Александровну Мейн. Почти ровно через год после венчания, в конце сентября 1892 года, Мария родила девочку - Марину. Отец был профессором-искусствоведом. Мать- пианисткой. Детьми матушка интересовалась мало, поскольку главным ее увлечением была музыка. А еще она долго болела чахоткой.

Больше других родственников Марину волновала бабушка по материнской имени - красавица полячка из аристократического рода - Мария Лукинична Бернацкая, которая умерла через три недели после рождения дочери -матери поэта. Бабушке было только 20 лет, и именно такой она и осталась в стихах Марины:

Темный, прямой и взыскательный взгляд.

Взгляд, к обороне готовый.

Юные женщины так не глядят.

Юная бабушка, кто вы?

Это Мария Лукинична Бернацкая

Детские годы Цветаевой прошли в Москве и в Тарусе. Из-за болезни матери подолгу жила в Италии, Швейцарии и Германии. Начальное образование получила в Москве, в частной женской гимназии М. Т. Брюхоненко; продолжила его в пансионах Лозанны (Швейцария) и Фрайбурга (Германия). В шестнадцать лет предприняла поездку в Париж, чтобы прослушать в Сорбонне краткий курс лекций о старофранцузской литературе.

Марина и Анастасия

После смерти матери от чахотки в 1906 году остались с сестрой Анастасией, единокровными братом Андреем и сестрой Валерией на попечении отца, который знакомил детей с классической отечественной и зарубежной литературой, искусством. Иван Владимирович поощрял изучение европейских языков, следил за тем, чтобы все дети получили основательное образование.

История вторая - первые стихи

Как-то раз мать Марины Цветаевой, Мария Александровна, внесла в дневник следующую запись: «Четырехлетняя моя Муся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы, возможно, будет поэт?». Марина влюбилась в историю Татьяны и Онегина, но в Татьяну чуточку больше.

Марина начала писать стихи ещё в шестилетнем возрасте, не только на русском, но и на французском и немецком языках. Огромное влияние на формирование её характера оказывала мать, которая мечтала видеть дочь музыкантом.

Но часы за гаммами у рояля останутся самыми неприятными воспоминаниями детства, а отвращение к игре (не к музыке, а именно к музицированию) будет преследовать Марину всю ее жизнь. И хотя исполнительское мастерство девочка осваивала довольно быстро, к семи годам в ее жизни произошло открытие, которое все больше уводило от звуков, извлекаемых музыкальным инструментом, в сторону звуков и образов литературной речи.

Иоанн Богослов, вдень почитания которого Марина появилась на свет, часто появлялся в ее ранних стихах.

Красною кистью

Рябина зажглась.

Падали листья.

Я родилась.

Спорили сотни

Колоколов.

День был субботний:

Иоанн Богослов.

Мне и доныне

Хочется грызть

Жаркой рябины

Горькую кисть.

В 1910 году Марина опубликовала (в типографии А. А. Левенсона) на свои собственные деньги первый сборник стихов — «Вечерний альбом», в который были включены в основном её школьные работы. Под впечатлением юношеской влюбленности в поэта Владимира Нилендера, восемнадцатилетняя Марина решается привлечь его внимание книгой своих стихов и издает на деньги отца, знаменитого основателя Русского музея, свой первый сборник "Вечерний альбом". Рассылает его в редакции литературных журналов. На книжку последовало невероятное для поэтической премьеры количество откликов - Валерия Брюсова, Ильи Эренбурга, Николая Гумилева и Макса Волошина.

Так легко Марина вошла в литературное пространство "серебряного века". Спустя несколько дней к ней в Трехпрудный явился с комплиментами Макс Волошин, она заявила отцу, что гимназия ей - поэтессе - ни к чему и оставила учебу.

Что звали меня Мариной

И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,

Что я появлюсь, грозя…

Я слишком сама любила

Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,

И кудри мои вились…

Я тоже была, прохожий!

Прохожий, остановись!

История третья - Сергей и Ариадна

Именно у Волошина в Коктебеле она встретит своего избранника Сергея Эфрона. Сергей Эфрон приехал в Крым, чтобы подлечиться после перенесенной чахотки и прийти в себя после семейной трагедии - его мать покончила собой.

Они обвенчаются в январе 1912 года. В этом же году выйдет в свет сборник Цветаевой "Волшебный фонарь" и увидит свет первая дочь Марины - Ариадна...

Я с вызовом ношу его кольцо!

-Да, в вечности — жена, не на бумаге! —

Чрезмерно узкое его лицо

Подобно шпаге.

История четвертая- Соня и Сонечка

Семейную идиллию Цветаевой разрушит встреча с Софией Парнок. Знакомство Марины и Софии состоялось глубокой осенью 1914 года в доме подруги Парнок переводчицы Аделаиды Герцык.

Цветаева была очарована ею с первой же встречи. Отчасти влекло преимущество возраста (Парнок была старше Цветаевой на семь лет); Цветаева тянулась к женщинам старше себя. Здесь же разница в возрасте была незначительна, но было ощущение странности, двусмысленности отношений, которое и пугало, и влекло одновременно. Некоторое время подруги жили вместе. Появляясь в обществе, они могли прилюдно обниматься и нежничать, продолжая при этом манерно обращаться друг к другу "на вы". И, конечно, писали друг другу стихи.

Как я по вашим узким пальчикам

Водила сонною щекой,

Как вы меня дразнили мальчиком,

Как я вам нравилась такой.

Они вместе посещали литературные вечера и салоны. "Обе сидели в обнимку и вдвоем, по очереди, курили одну папироску". Пик их романа приходится на весну-лето 1915 года. Цветаева оставила ребенка с гувернанткой и отправилась с Парнок сначала в Коктебель, а затем в Святые Горы в Малороссию, в Ростов Великий...

"Голубчик мой, перечитайте стихи Цветаевой к Софье Парнок!Она там по части эротики всех за пояс затыкает - и Кузмина, и всех остальных..."Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль". Дальше чего еще надо! Другое дело, что здесь опять-таки не эротика главное, а звук. У Цветаевой звук - всегда самое главное, независимо от того, о чем идет речь...",- писал как-то поэт Иосиф Бродский.

В 1916 году Марина и Соня окончательно расстались, Цветаева вернулась к мужу. С того времени Цветаева попыталась вычеркнуть Софью Парнок из памяти, но из души вычеркнуть ее смогла не сразу. Отношения с Софией Цветаева описала следующими словами: «первая катастрофа в моей жизни».

Первая попытка самоубийства у Цветаевой была в 16 лет. Но это и метания подросткового возраста, и эпоха. Кто тогда, в начале ХХ века не стрелялся? Материальные проблемы, бедность (вспомним того же Горького), несчастная любовь и – дуло к виску. Как страшно ни звучит, но – «в контексте эпохи». К счастью, пистолет тогда дал осечку.

Через несколько лет после болезненного разрыва с Парнок Марина Ивановна познакомится с другой Софией - юной актрисой Сонечкой Голлидэй. Теперь уже она чувствует себя "старшей сестрой" и наперсницей юной Сонечки , подающей надежды актрисы второй студии Художественного театра.

Марине было 27 лет, а "маленькая девочка, "живой пожар" была на четыре года младше подруги. История их любви описана Цветаевой в"Повести о Сонечке". Ей же был посвящен цикл 1919 года "Фортуна", для нее написаны роли в пьесах "Приключение", "Каменный ангел", "Феникс" и "Фортуна".

История пятая - Ирина

В 1917 году, после примирения с мужем, Марина родила дочь Ирину, которая стала разочарованием для матери, очень хотевшей сына. Сергей Эфрон участвовал в Белом движении, воевал против большевиков, поэтому после Революции покинул Москву и отправился на юг, принимал участие в обороне Крыма и эмигрировал после окончательного разгрома армии Деникина.

Марина Цветаева оставалась с двумя детьми в Москве, семья осталась буквально без средств к существованию и была вынуждена продавать личные вещи, чтобы прокормиться.

В огромном городе моём — ночь.

Из дома сонного иду — прочь

И люди думают: жена, дочь,-

А я запомнила одно: ночь.

Положение очень плачевное, денег не хватает, и, чтобы спасти детей от голода, поэтесса решается на отчаянный шаг — отдаёт их в приют. Девочки там заболевают, и мать забирает Ариадну домой. Младшая дочь,

Ирина, через какое-то время умирает в приюте.

Светлая — на шейке тоненькой —

Одуванчик на стебле!

Мной еще совсем непонято,

Что дитя мое в земле.

В эти годы появился цикл стихов «Лебединый стан», проникнутый сочувствием к белому движению. В 1918—1919 годах Цветаева пишет романтические пьесы; созданы поэмы «Егорушка», «Царь-девица», «На красном коне».

История шестая - Европа

С 1922 года всё семейство — Цветаева, её муж и дочь — проживает за границей. Сергея Эфрона обвиняют в том, что он был завербован НКВД. В 1925 году рождается ещё один ребёнок — сын Георг. При этом средств к существованию становится всё меньше и меньше.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая...

И стон стоит вдоль всей земли:

"Мой милый, что тебе я сделала?"

Во время пребывания за границей Цветаева писала для иностранных читателей прозу, а не стихи, так как проза пользовалась большей популярностью.

"Стихов я почти не пишу, и вот почему: я не могу ограничиться одним стихом — они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в который я попадаю, следовательно — и вопрос времени… А стихов моих, забывая, что я — поэт, нигде не берут, никто не берёт — ни строчки"

Сначала Цветаева с дочерью недолго жила в Берлине, затем три года в предместьях Праги. В Чехии написаны знаменитые «Поэма Горы» и «Поэма Конца», посвященные Константину Родзевичу. В 1925 году после рождения сына Георгия семья перебралась в Париж.

"Никто не может вообразить бедности, в которой мы живём. Мой единственный доход — от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын, ему восемь лет. Мы вчетвером живём на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода".

В Париже на Цветаеву сильно воздействовала атмосфера, сложившаяся вокруг неё из-за деятельности мужа. Эфрона обвиняли в том, что он был завербован НКВД и участвовал в заговоре против Льва Седова, сына Троцкого.

Большинство из созданного Цветаевой в эмиграции осталось неопубликованным. В 1928 в Париже выходит последний прижизненный сборник поэтессы — «После России», включивший в себя стихотворения 1922—1925 годов. Позднее Цветаева пишет об этом так: «Моя неудача в эмиграции — в том, что я не эмигрант, что я по духу, то есть по воздуху и по размаху — там, туда, оттуда…»

В 1930 году написан поэтический цикл «Маяковскому» (на смерть Владимира Маяковского), чьё самоубийство потрясло Цветаеву.

В отличие от стихов, не получивших в эмигрантской среде признания, успехом пользовалась её проза, занявшая основное место в её творчестве 1930-х годов («Эмиграция делает меня прозаиком…»). В это время изданы «Мой Пушкин» (1937), «Мать и музыка» (1935), «Дом у Старого Пимена» (1934), «Повесть о Сонечке» (1938), воспоминания о Максимилиане Волошине («Живое о живом», 1933),Михаиле Кузмине («Нездешний вечер», 1936), Андрее Белом («Пленный дух», 1934) и др.

История седьмая - СССР

В 1939-м Цветаева возвращается в СССР. Муж, замешанный в политическом убийстве, приехал обратно ещё раньше. Вскоре арестовывают сначала Ариадну, а затем и Сергея Эфрона. В 1941 г. супруга поэтессы расстреливают, а дочь реабилитируют только в 1955 году.

Марина, вернувшись на родину, практически не пишет стихов, занимается переводами. Война застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа была прервана. Восьмого августа Цветаева с сыном уехала на пароходе в эвакуацию; восемнадцатого прибыла вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на Каме.

С фонарем обшарьте

Весь подлунный свет!

Той страны – на карте

Нет, в пространстве – нет.

(…)

Той, где на монетах –

Молодость моя –

Той России – нету.

– Как и той меня.

В Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь. Но стало известно, чт на работу ее не берут.

История восьмая - крепкая веревка Пастернака

Когда Марина Ивановна паковала вещи перед эвакуацией в Елабугу ей помогал Борис Пастернак. Он принёс с собой верёвку, чтобы перевязать чемоданы, и пошутил о том, какая эта веревка крепкая: «Верёвка всё выдержит, хоть вешайся». Уже после смерти Цветаевой ему передали, что именно на этой злополучной веревке она в Елабуге и повесилась. Это случилось 31 августа в доме Бродельщиковых, куда вместе с сыном была определена на постой. Незадолго до этого она рассорилась с сыном Григорием, которого называла Муром. 16-летний подросток не отел жить в Елабуге и упрекал мать. Убежав из избы, он бросил Марине "Кого-то из нас вынесут вперед ногами отсюда".

"Цветаева шла к гибели всю жизнь. Неважно, что это случилось 31 августа 1941 года. Могло быть и гораздо раньше2, - пишет в своей книги Мария Белкина, биограф поэта.

Недаром же она писала после смерти Маяковского: «Самоубийство – не там, где его видят, и длится оно не спуск курка». Всего-навсего 31-го никого не было дома, а обычно изба полна народу. Вдруг случай – осталась одна, вот и воспользовалась им.

Постоянная неустроенность жизни, неуют медленно, но верно делали свое дело: «Жизнь, что я видела от нее кроме помоев и помоек…» Осенью 1940 года она записывала: «Никто не видит – не понимает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами крюк. Я год примеряю смерть».

Марина Цветаева оставила три предсмертные записки: в одной она просила Асеевых, друзей Бориса Пастернака, взять к себе ее сына Мура, чтобы они воспитывали его как своего собственного, вторая записка была адресована «эвакуированным», в которой она просила помочь ему уехать в Чистополь, к Асеевым, а также попросила проверить, чтобы не похоронили ее живой. И последняя записка — сыну, в которой она просила прощения и объясняла, что попала в тупик.

Пересмотрите всё мое добро,

Скажите — или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей руке — лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это всё, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

«Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты, и объясни, что попала в тупик»

Как-то Цветаева сказала: «Героизм души – жить, героизм тела – умереть». Героизм души был исчерпан 31 августа 1941 года в городе Елабуга.

"Простите. Не вынесла. Не похороните живой, хорошенько проверьте М.Ц."

Так легко Марина вошла в литературное пространство "серебряного века". Спустя несколько дней к ней в Трехпрудный явился с комплиментами Макс Волошин, она заявила отцу, что гимназия ей - поэтессе - ни к чему и оставила учебу.

Так легко Марина вошла в литературное пространство "серебряного века". Спустя несколько дней к ней в Трехпрудный явился с комплиментами Макс Волошин, она заявила отцу, что гимназия ей - поэтессе - ни к чему и оставила учебу.