«Все наши экспонаты уникальны» — куратор проекта «Москва без окраин» Полина Жураковская

В декабре в Музее Москвы открылась новая экспозиция проекта «Москва без окраин» по районам Перово и Новогиреево.

Куратор проекта Полина Жураковская рассказала редакции Daily Moscow о самых интересных экспонатах, интервью с архитектором Игорем Чаловым, вовлечении школьных музеев в проект, а также она поделилась личными историями жителей этих районов.

Какой основной замысел выставки «Москва без окраин» в контексте районов Перово и Новогиреево?

Мы стремимся передать образ района, который складывается благодаря изучению исторических материалов, общению с жителями и сбору их устных историй, а также экспертным интервью. В этот раз в проекте приняла участие Лаборатория событий дома культуры «ГЭС-2». Вместе с участниками лаборатории мы делали отбор точек и улиц для карты. Также в экспозиции представлены их зины и путеводители — тоже важная часть исследования.

Какие уникальные архивные материалы или экспонаты удалось собрать для этой экспозиции?

Все наши экспонаты уникальны. Как правило, это предметы из личных коллекций, памятные вещи, фотографии из домашних архивов, и многие из них вообще не попадают в публичное пространство. Например, у нас есть фотография Льва Гумилева, которую передал житель Новогиреево и сын ближайших друзей Льва Николаевича Александр Борисович Щербаков.

К сожалению, мы не стали показывать книгу «Древняя Русь и Великая степь» с автографом, дружеские письма и оцифрованную специально для выставки кассету, на которой Гумилев читает стихи отца. Но часть материалов войдет в наш архив и будет на сайте.

Зато мы показали реконструированный каплевидный щит, который делал Александр Борисович. Именно в этом и заложен важный посыл нашего проекта: фокус истории мы направляем на человека, он оказывается в центре внимания со своими увлечениями и воспоминаниями о художественных занятиях в местном Дворце пионеров.

В нашей экспозиции есть работы известного фотографа и участника московского художественного андеграунда Игоря Пальмина и найденные им в 1970-х печные дверцы — и тут нам важна не только безусловная художественная ценность произведений, но и возможность его глазами увидеть прошлое, занесенные снегом новостройки и покосившиеся крыши исчезающего села.

На одной из этих фотографий семья внимательно изучает киноафишу — это значимый момент, о котором рассказывает сын фотографа Юрий Пальмин. Он вспоминает, что топография района в его подростковой жизни была обусловлена сетью кинотеатров.

Всего их было четыре: «Энтузиаст», «Березка», «Киргизия» и «Слава». В начале недели важно было внимательно рассмотреть сводную афишу кинопоказов, составить график посещения сеансов и прогулов школы.

В экспозиции представлены дверные ручки 1960 года и лайтбокс из московского метро — это тоже личная история одной пары из Перова.

Эти ручки во время капитального ремонта в доме на Мартеновской рабочие отдали автору телеграм-канала «Перово — родина леших» Дарье Селивановой, которая тоже приняла участие в выставке. Дарья подарила ручки мужу Артему в память о его детстве, проведенном в том самом доме. А на лайтбокс она собирала деньги в районных группах, затем выкупила его в магазине метрополитена, и артефакт передали в музей «Школьные годы» на улице Плющева.

Некоторые предметы уже экспонировались в публичном пространстве, но на нашей выставке воспринимаются иначе, потому что попали в новый контекст.

Например, предметы из коллекции музея Государственного выставочного зала истории войны в Афганистане. Привезенные оттуда наручные часы, солнечные очки, значки с советской символикой и арабской вязью, афганский сигнальный рожок и английское мыло дополняются историей руководителя музея Игоря Ерина. Он прошел Афганскую войну и помнит, как в конце 1980-х в Перове и Новогирееве начали проводить встречи ветеранов.

В них постоянно участвовало более ста человек, а со временем они объединились в клуб «Долг» — первую в Москве организацию ветеранов войны в Афганистане.

Еще один замечательный перовский музей недоступен для широкой публики — он находится на закрытой территории и посвящен истории Московского локомотиворемонтного завода (МЛРЗ).

Однако на нашей выставке можно увидеть некоторые его экспонаты. Музей создал инженер Николай Иванович Трофимов. Его дед пришел в Перовские вагоноремонтные мастерские после трагических событий 1905 года (Декабрьского вооруженного восстания) и жестокой карательной экспедиции Николая Римана (против забастовщиков на Московско-Казанской железной дороге), обескровившей предприятие.

Этот музей — переплетение истории страны, города, района и личной истории Николая Ивановича. В витринах завода, кроме моделей первых вагонов поездов и электрички, есть уникальный альбом с рисунками и фотографиями, посвященными борьбе с пьянством, созданный Николаем Ивановичем еще в 1980-е.

Как жители районов Перово и Новогиреево участвовали в создании выставки?

Можно сказать, что выставка сделана вместе с жителями районов. Здесь собраны очень личные истории. Например, Виктор Нетес рассказывает о работе в Центральном научно-исследовательском институте связи (ЦНИИС). Район казался Виктору отдаленным до появления метро в 1979 году. До этого момента на Зеленом проспекте долго стояла компрессорная станция, которая мешала движению. Перед открытием станции «Перово» сотрудники ЦНИИСа помогали готовить ее к приему пассажиров.

Елена Андреева рассказывает о превратностях малого бизнеса в Перове. На пересечении улицы Плеханова и Зеленого проспекта у нее есть студия красоты «Kokoi».

Название заведения Елена выбрала, ссылаясь на одно из индейских племен Амазонки, которое словом «кокои» называет смертельно ядовитую лягушку-листолаза, Phyllobates terribilis.

Наталья Корнеева сменила множество мест работы — от военной части на Свободном проспекте до Дома ветеранов сцены. В молодости она любила рисовать и после выхода на пенсию решила заняться живописью. Дома у Натальи можно увидеть множество эскизов и картин, также она устраивает выставки и творческие занятия в Управе района Ивановское, который располагается по соседству, а раньше входил в состав города Перово. На выставке представлены ее фотографии и кастаньеты.

Что представляет собой инсталляция о психогеографии районов, созданная совместно с Анной Приходько?

Анна Приходько — художник проекта «Лаборатория событий» — постоянного проектного формата взаимодействия Дома культуры «ГЭС-2» с городскими сообществами. Он запустился осенью 2024 года и продолжит работу до марта 2025 года. Для Анны Приходько это не первый опыт взаимодействия с районом Перово: в 2022 году она провела на базе Музея Вадима Сидура специальный курс «Зеленый проспект: другая карта», посвященный одноименной улице.

Художница знакомила участников с разными подходами к исследованию городского пространства, к изучению его истории и разворачивающихся в нем повседневных процессов, а также новых смыслов, которые это пространство может порождать.

Во многих проектах «Лаборатории событий» реальность переплетается с воображением. Так, мы проходим через очень личное, построенное на ассоциациях исследование перовско-новогиреевского андеграунда Аси Белоусовой, героями которой становятся группа «Соломенные еноты» и сам Егор Летов. В зине дуэта Inner City Sparrow мы читаем районы с двух сторон и движемся вместе с героями к воображаемой встрече.

Помимо путеводителей с элементами автофикшна, на выставке есть аудиоинсталляция Михаила Щербана со звуками района из разных локаций и мокьюментари Веры Федоровой о новогиреевской архитектуре.

К ней же отсылают и специальные макеты на карте экспозиции, созданные с использованием 3D и УФ-печати. Их сделали жители района Анастасия Бригида и Всеволод Иванов, отразив важные для себя строения. .

Художественные проекты, представленные на выставке, не ограничиваются итогами лаборатории: здесь также есть многослойные офорты Аллы Колпаковой и Елены Алешиной, уникальные головные уборы художницы-модельера Марины Ковальской, искрящиеся украшения Тони Марант. Все экспонаты дополнены личными воспоминаниями о местах в районе: мы узнаем о жизни новогиреевской воинской части, о школьных обменах с Францией и Германией в 90-е годы и о многом другом.

Наша инсталляция из пластика «Люди и полимеры» посвящена истории Кусковского химического завода (КХЗ), одного из старейших предприятий в России, до 2012 года располагавшегося на территории современного ЖК «Большое Кусково». В 1952 году администрация КХЗ совместно с Институтом прикладного искусства решили увековечить память о легендарных химиках, работавших на предприятии, – Дмитрии Менделееве и Николае Зелинском.

Двухметровые монументы стали первыми в стране скульптурами из полимерного материала. Несколько десятилетий памятники располагались около проходной завода, встречая и провожая сотрудников, но после сноса заводских построек и перепрофилирования территории были утрачены.

В память о химзаводе мы сделали скульптуру вместе с куратором Музея Сидура Надей Дегтяревой и сотрудниками социального предприятия «Особая сборка», базирующегося на Кусковской улице.

Какие личные истории жителей районов стали основой для экспозиции?

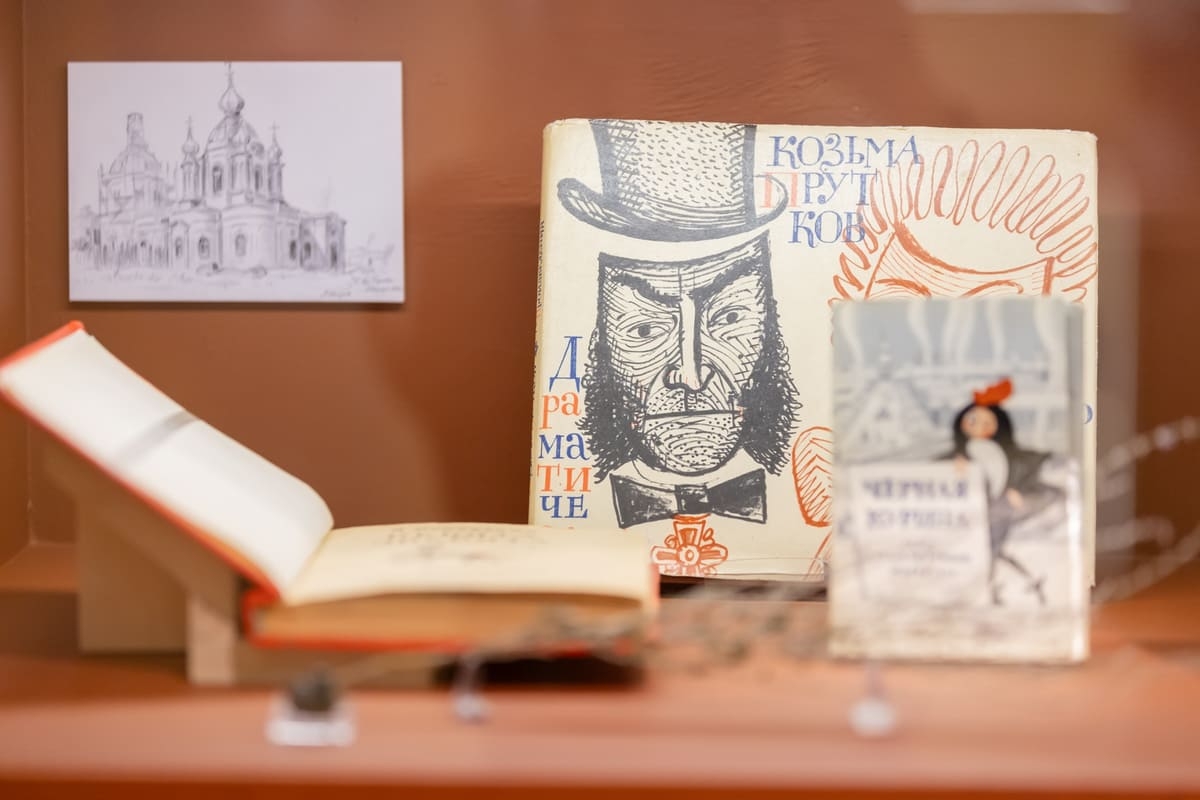

Многие истории я уже упомянула. Приведу еще несколько. В экспозиции есть старинные ноты и необычный стул для пианино из семьи Крон-Рубинчик. Их история вплетена в историю Новогиреева со времен знаменитого дачного поселка Александра Торлецкого. Рубинчики приехали в Москву в 1915 году. Чтица Агнесса Рубинчик была знакома с поэтом Константином Бальмонтом, который посоветовал семье поселиться в Новогирееве.

Для четырех незамужних сестер Рубинчик сняли квартиру в доме Балашова на Екатерининском проспекте (сейчас — Свободный проспект). В доме были все удобства, на участке — сад, огород и теннисный корт. Бальмонт гостил здесь и посвятил сестрам несколько стихотворений. В 1920-е годы две сестры вышли замуж за братьев Моисея и Цезаря Кронов, переехавших в Москву из Риги.

Родственники поменялись жильем: братья Кроны с супругами переехали в Новогиреево, а оставшиеся сестры Рубинчик — в Москву. В 1969 году жителям дали новые квартиры, а дом вскоре снесли. От прекрасного сада сохранился дуб с прибитым к стволу деревянным бруском.

В доме многие прекрасно играли на пианино. В квартире Кронов-Рубинчик инструмент стоял с 1920-х годов до сноса дома, затем его отдали знакомым, сохранив стул. По нотам Цезаря Крона его правнучка музицирует до сих пор.

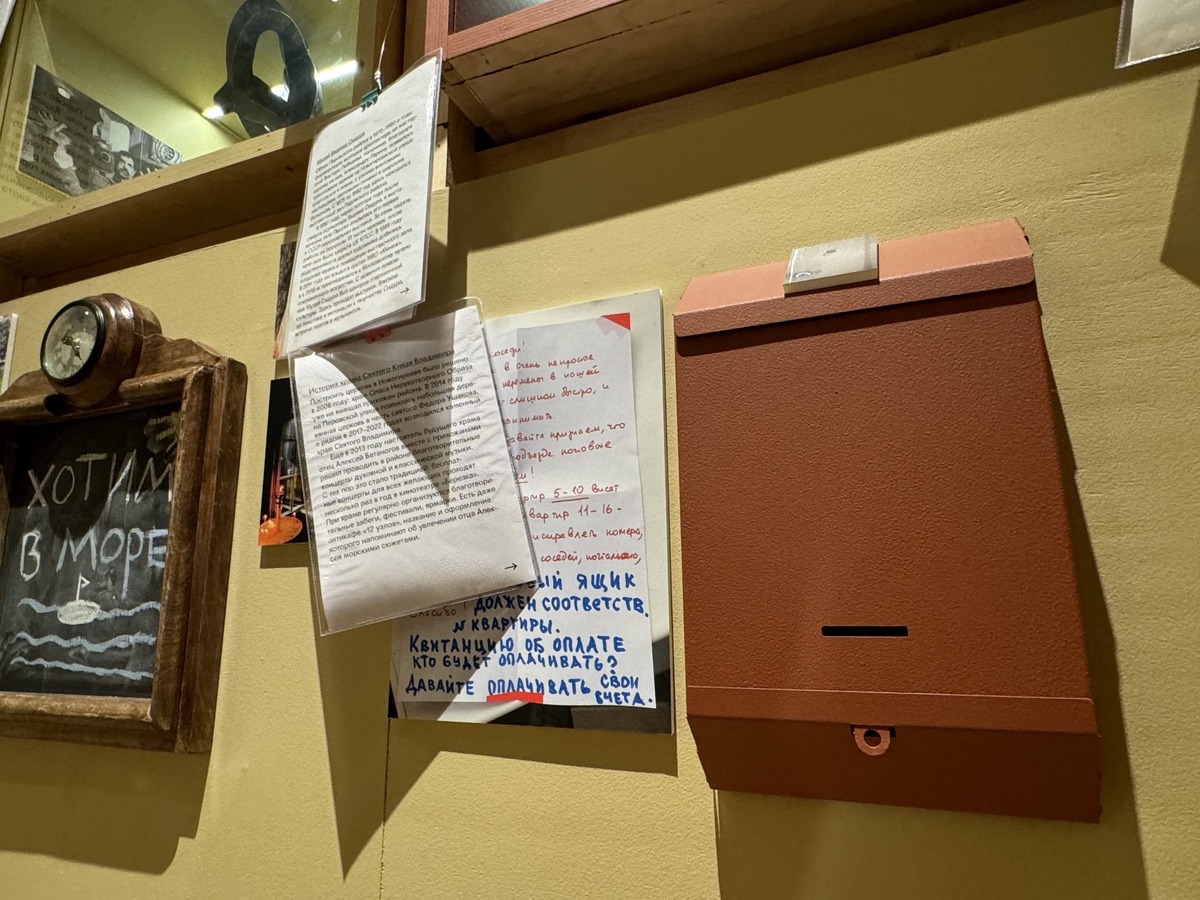

Другую историю рассказывает почтовый ящик с фотографией забавной переписки. Это история жителя перова Никиты, нашего музейного коллеги и социолога.

В детские годы он ходил в сад на 2-й Владимирской с группой Монтессори: детям давали много свободы, старшие заботились о младших, по вечерам садились в круг на ковре и передавали свечку, обсуждали, как прошел день. В 2002 году родители переехали на Таганку, однако Никита продолжил ходить в перовскую школу №1269 и часто оставался у бабушки. Школа была с немецким уклоном, дети ездили по обмену в Германию. В 10-м классе Никита 4 месяца жил в немецкой семье для погружения в среду. Некоторое время после школы Никита жил на Таганке.

После бабушкиной смерти квартира первое время пустовала, потом в ней начали ремонт. Никита переехал обратно как раз перед объявлением программы реновации, из-за которой ремонт застопорился: не хотелось вкладываться в жилье под снос. Позже выяснилось, что дом попал в списки на 2030 год. Тем не менее ремонт так и не продолжился.

Зато отремонтировали подъезд и перевесили почтовые ящики слева направо. У Никиты квартира 12. Однажды он пришел и увидел, что номер зачеркнут, на нем написано «6». Никита зачеркнул и написал «12». Через некоторое время «12» зачеркнули и снова написали «6». Так продолжалось долгое время. Ящик с цифрой «6» спокойно висел слева. В какой-то момент человек зачеркнул номера на всех ящиках в ряду. Никита написал письмо с предложением не менять номера. Пришли маляры перекрашивать ящики, стали выяснять, где какие номера. Никита обошел весь подъезд в попытках разобраться.

Заодно познакомился и с бабушкой из шестой квартиры. Она с трудом согласилась принять новое положение ящика, а новую казенную «6» зачеркнула и исправила на рукописную «6».

В проекте приняла участие еще одна наша коллега, москвовед и историк транспорта Мария Калиш. Ее детство прошло между родительской коммуналкой на Ивановской горке и перовскими квартирами бабушек и дедушек. Там же Маша ходила в детский сад от завода «Серп и молот». В саду было много детей тех, кто приехал работать по лимиту со всех концов Советского Союза. И как-то там с Машей произошел один случай. Перед праздником 1 мая ее спросили о национальности. Маша ответила: «русская немка».

В результате дети стали её бойкотировать и даже побили. Неприятие усугубляли скромные наряды девочки из обычной инженерной семьи, отличающиеся от югославской обуви и мохеровых кофточек серповских детей.

История детской травли повторилась и в школе: только теперь раздражение вызывали старомосковская речь, любовь к чтению и классической музыке.

Были и радостные моменты школьной жизни: в каникулы весь класс отправлялся на мультфильмы в кинотеатр «Слава» или в ДК «Прожектор», в кафе-мороженое на 1-ой Владимирской. Зимой вместе ходили на «Гору чудес» у станции «Перово», подсвеченную сложной конструкцией с прожекторами и стальной птицей. По субботам Маша с папой ходила на стадион «Авангард» кататься на коньках.

А в детской стоматологии на Федеративном проспекте стоял огромный макет железной дороги фирмы PIKO из ГДР — созерцание этого «чуда» стало отправной точкой к увлечению железной дорогой.

Какую роль сыграли школьные музеи в формировании выставочного материала?

Местные школы сегодня активно занимаются краеведением. Мы редко сталкиваемся с таким вниманием к истории места в школьных музеях. Музей новогиреевской школы №1789 передал макеты Новогиреева, сделанные учениками, приспособления для игр и проказ, например, школьные перочинные ножи, свинцовые пластины для литья солдатиков и назойливую капалку из карандаша с булавкой. Эта школа открылась в 1925 году на 5-м проспекте в Новогирееве, а в 1957-м она переехала в новое здание.

В том же году выпускник школы и учитель физики Евгений Объедков открыл в ней краеведческий музей. Изначально экспозиция была посвящена авиаполку «Нормандия — Неман», затем советскому разведчику Николаю Кузнецову и, наконец, истории Перовского завода торгового машиностроения.

Название «Мое Отечество» школьный музей получил в начале 1990-х, представив результаты экспедиции учеников в село Головково Московской области. Дети жили в здании земской школы XIX века, участвовали в восстановлении местного храма и общались с жителями, воспоминания которых легли в основу «Уголка русской избы» — одного из разделов экспозиции музея.

Сегодня благодаря музею ученики изучают историю Новогиреева — работают с источниками, встречаются с краеведами, пополняют коллекцию экспонатами.

Из перовской школы к нам попали фрагмент ограды Московского локомотиворемонтного завода и уже упомянутый лайтбокс из Метрополитена.

Первая школа в селе Перово появилась в 1896 году и была расположена у церкви Знамения. В 1964 году деревянное здание снесли, а дети продолжили учиться в только что построенной школе № 422 (сегодня — № 2126) на улице Всеобуча (сейчас — Плющева). В 1968-м в школе появился музей «Живой Корчагин», посвященный Александру Островскому, имя которого носила школа. С организацией музея помогал Московский локомотиворемонтный завод, направивший двух художников для оформления стендов.

В 1992 году из-за нехватки классов «Живой Корчагин» был закрыт. В 2010-м по инициативе педагогов появился новый музей «Школьные годы».

Сегодня здесь активно вовлекают учеников в исследовательскую работу. Так, в 2014 году был запущен проект «Дубрава памяти», в рамках которого в Кускове найдены дубы, посаженные императором Александром III. Учащиеся и сотрудники школы регулярно пополняют коллекцию музея предметами, связанными с местной историей и повседневностью.

Как архитектор Игорь Чалов и художник Вадим Сидур связаны с историей Перово и Новогиреево?

Игорь Чалов проектировал перовский Дворец пионеров, который теперь носит название «Дворец творчества детей и молодежи «Восточный». С 1971 года здание Дворца пионеров находилось в одном из красивых домов «немецкого городка» на Зеленом проспекте. В 1986 году на 1-й Владимирской построили новое здание, сразу ставшее одной из архитектурных доминант района. Оно напоминает средневековый город, построенный из кубиков. Ощущение города сохраняется и внутри здания: здесь есть и главная улица, и центральная площадь, и укромные уголки и скверы.

Специально к выставке мы записали интервью с Игорем Чаловым: зашли и в актовый зал, и в бассейн, и в спортивный зал, внимательно посмотрели на Дворец со всех сторон.

Не менее значимо в архитектурном плане и здание на пересечении Новогиреевской улицы и Зеленого проспекта, где располагается Музей Вадима Сидура. Это треугольное пространство с узкими винтовыми лестницами, световыми окнами и широким балконом спроектировал архитектор Александр Ларин. С 1975 по 1982 год здесь находился выставочный зал Перовского района.

Через полтора года после смерти скульптора Вадима Сидура в 1987 году в выставочном зале открылась его первая в СССР персональная выставка. За семь недель ее посетили 15 тысяч человек, после чего она была закрыта ЦК КПСС.

В 1989 году родственники и друзья художника добились создания музея. В 2011 году он вошел в состав МВО «Манеж», а в 2018-м присоединился к Московскому музею современного искусства. С момента своего появления музей стал центром современной культуры: здесь проходят выставки, близкие по тематике и интонации к творчеству Сидура, встречи поэтов и музыкантов.

Какие произведения Вадима Сидура можно увидеть на выставке, и как они связаны с темой районов?

На выставке представлены две скульптуры мастера: «Памятник погибшим от любви» и «Заговор инвалидов». «Памятник погибшим от любви» пластически близок к другой работе Сидура — «Памятнику погибшим от насилия», установленному в немецком городе Кассель в 1974 году.

Для нас он важен как возможность рассказать о судьбе скульптора — ветерана войны, получившего тяжелейшие ранения и инвалидность, художника с неиссякаемой жизненной энергией. В его произведениях есть темы насилия, страдания, но также в них много страсти, любви и нежности.

Второе произведение своей замкнутой формой рифмуется с установленным в 1992 году памятником воинам-москвичам, погибшим в Афганистане. В 1989 году Перовский клуб ветеранов и инвалидов войны в Афганистане «Долг» инициировал установку памятника на основе скульптуры Вадима Сидура «Оставшимся без погребения» 1972 года. Курировал процесс Михаил Сидур, сын скульптора и первый директор музея. Он привлек ленинградского скульптора Александра Позина, а постамент для памятника спроектировал Сергей Тимофеев.

Открытие состоялось 15 февраля 1992 года в день третьей годовщины вывода советских войск из Афганистана.

Какую цель преследует публичная программа, запланированная на 2025 год?

На этот раз мы придумали несколько необычных форматов. 13 февраля в 19:00 мы встретимся на открытом интервью с Дарьей Селивановой, исследовательницей и жительницей Перово. Еще два мероприятия программы позволят участникам поговорить о важных для Перова и Новогиреева смыслах через художественные практики.

А на мастер-классе «Люди и полимеры» будем говорить о заводах, индустриальном наследии, сделаем собственные небольшие скульптуры из пластика (19 февраля, 19:00).

Какие основные идеи планируется донести посетителям через эту экспозицию?

Если говорить о прошлом обоих районов, здесь есть два разных исторических вектора. С одной стороны, это локомотив индустриального развития в ХХ веке. С этими местами связаны многие важнейшие предприятия: МЛРЗ, Кусковский химический завод, научно-производственное предприятие «Салют», заводы «Прожектор» и «Компрессор», «ГрафитЭл — Московский электродный завод», Перовский комбинат стройматериалов, инфраструктура металлургического завода «Серп и молот» и многое другое.

С другой стороны, это история поселка Александра Торлецкого, особого микросоциума Нового Гиреева — с иностранными владельцами компаний, юристами и историками, писателями и художниками. Важным является и то, что оба этих района входили в состав города Перово до 1960 года. Это видно не только по планировке улиц и застройке, но и четко прослеживается в воспоминаниях жителей.

Их окружали кинотеатры, магазины, парки, точки обслуживания, которыми часто не могли похвастаться жители подмосковных деревень и сел.

Также у нас возникло ощущение, что это место и сейчас насыщено творческими импульсами. Многие наши собеседники и участники проекта создают произведения искусства в разных техниках: от декоративно-прикладного искусства до аудиовизуальных художественных инсталляций.

Мы записали немало историй признания и в сферах науки, малого бизнеса, организации сообществ. Здесь, как и в любом другом месте, немало печальных и сложных страниц, но их перелистывание дает надежду на светлое продолжение.