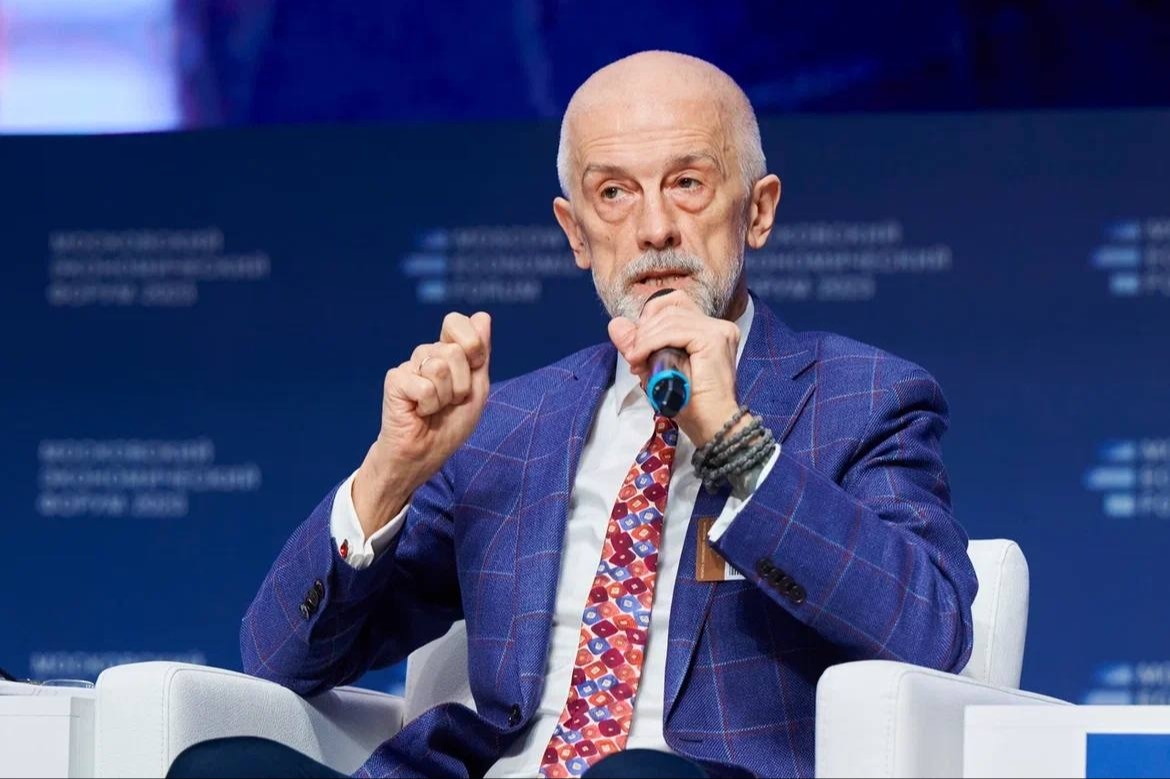

«Мы существуем сегодня в терминологическом и идеологическом вакууме» — режиссер Эдуард Бояков

Американский Макдональдс, турецкие сериалы, индийское кино, китайское contemporary art, а что Россия предлагает мировому зрителю?

«Мы проигрываем не то, что Америке, Индии или Китаю, мы проигрываем Корее, Бразилии, Латинской Америке. Мы проигрываем мусульманскому миру», - заявил в интервью режиссер, продюсер, художественный руководитель Нового Театра Эдуард Бояков.

Эксперт рассказал, как накопить символический капитал и анонсировал темы предстоящей сессии «Современные культурные стратегии в России и за рубежом», модератором которой выступит на Московском экономическом форуме 1-2 апреля в ЦДП на Покровке.

Эдуард Владиславович, что такое «культурная стратегия» в контексте современного общества?

Для понимания культурной стратегии надо осознать суть и разницу терминов «культурная стратегия», «культурная политика», «культурная среда», «культурная институция», «культурный код». Пять понятий, которые должны быть вместе, но при этом каждое из них несет свой смысл. Должно быть точное терминологическое поле, которого сегодня нет. В рамках ожидаемой на МЭФ-2025 сессии хотелось бы внести и терминологическое уточнение.

Итак, культурная среда. Под ней мы мыслим некое общее, интегральное пространство, описать и осмыслить которое можно только используя интегральный подход. Для этого нужно охватить и институции Министерства культуры, и коммерческий сектор, и независимый, гражданский, включая дизайн, туризм, субкультуры, экологию.

В культурную среду входит огромное количество субъектов. Церковь, например. Она тоже часть среды, но церковь не является культурной институцией, хотя влияет на культурную среду. Гастрономическое заведение не является культурной институцией, но состояние этого пространства, рынка — огромный культурный фактор. Поэтому среда - предельно общее понятие.

Теперь, культурная стратегия. В моем представлении это некие подходы, парадигмы, определяющие взаимодействие со средой. И здесь надо выделить три возможные стратегии.

- Социальная стратегия, при которой мы культурную среду воспринимаем через призму всех людей, всего общества. Тогда объект этой стратегии определяется как социум. Это максимально гражданский, социалистический подход (условный лозунг "Больше денег сельским библиотекам").

- Стратегия консолидации элиты. Это вертикальная стратегия, которая заключается в строительстве и обслуживании лучших, самых высоких институций, а все остальные должны подтягиваться к их уровню (здесь условный лозунг "Больше денег Эрмитажу и Большому театру").

- Стратегия поддержки культурных индустрий, создания благоприятного пространство для творческих индустрий. Максимальное насыщение творчеством всех сфер бизнеса – от фэшн-индустрии до медиа.

В идеале все три стратегии необходимо совместить. В реальности такое не случается, всегда есть перегибы. Хотя глобальная стратегия на уровне декларации все равно нужна.

Тогда уже можно говорить про политику, потому что есть стратегия и тактика. Политика — это тактика, политика — это приземление стратегии. Это действие, это описание, верификация, объяснение того, как все устроено, это система замеров - рейтингов.

Политика — это про деньги, куда и как они тратятся. А стратегия — это на что деньги тратяться.

Я описывал термины в определенной последовательности согласно логике разговора на экономическом форуме. Но в логике философских рассуждений у этих терминов другая иерархия. Сначала идет «культурный код», затем - «культурная среда», «культурная стратегия», «культурная политика», «культурные институции». От общего – к частному.

Я далек от мысли, что в одном интервью смогу дать все определения. Я просто хочу сказать, что мы существуем сегодня в терминологическом и идеологическом вакууме. С этим надо бороться. Без этого ни о каких реальных стратегиях и политиках нельзя говорить, будут только имитация и демагогия.

Вы упомянули культурный код, а какой он в России?

Здесь к нашему дискурсу подключаются исторический и философский ракурсы. Потому что культурный код — это область философствования. Если культурная среда должна описываться культурологами, то культурный код - это предельно абстрактная, философская попытка описать данное понятие не на языке докладов, программ, графиков, а на языке философского дискурса, влияющего на культурную антропологию.

Говорить о культурном коде нужно предельно широко. Культурный код нужно мыслить с точки зрения цивилизации, цивилизационного кода. В противном случае, если мы локализуем, упростим дискурс, мы его потеряем.

Русский культурный код, по-моему, это интерпретация таких факторов, как русский ландшафт, климат, соборность, солидарность, утешение, православное мировоззрение, социальные ритуалы, язык, литература письменность.

Есть ли различия в том, что сегодня предлагает государство и общество в качестве культурной стратегии?

Культурная стратегия не может вырастать только "снизу", не может быть следствием «демократических процессов». Культурная стратегия связана с государством и социальной властью. Она должна быть напрямую связана с иерархией. В этом смысле общество может предлагать только понижение планки. Это мы видим в массовой культуре, процессах в социальных сетях, уровне блогеров-миллионников. Культура коммерциализируется, упрощается, сводится к потреблению.

В этом отношении о государственной культурной стратегии можно говорить только тогда, когда государство заявляет свои установки. Когда мы получаем от него парадигму: что такое человек, какие культурные стратегии государство считает важными, как оно понимает вопросы, которые мы обсуждаем.

Повторю, моя цель не в том, чтобы дать ответы. Мы должны артикулировать проблему, так как она до сих пор никем не поставлена.

Культурная политика мыслится как выделение денег неким институциям, то есть на установку забора или на закупку каких-то музейных фондов. Это абсурд. Надо вернуть разговор на философское поле, из которого уже должны рождаться конкретные действия. Этого нет.

Сейчас главная функция государства — это содержание объектов, то есть предотвращение уничтожения, чтобы не пришли какие-то дикари и не разрушили святыни, как в сирийском Алеппо, чтобы не построили ресторан в театре, а из библиотеки не сделали торговый салон. Государство выполняет свои функции, сохраняющие, консервирующие.

И это хорошо, это правильно. Но это лишь часть, необходимая, но недостаточная часть для культурной стратегии. Необходимо целеполагание.

Если декларируется приоритет и развитие креативных индустрий, то нет института экспертизы, который бы выделял то, что действительно нужно поддерживать. Если приоритет – социальные программы, то снова нет внятных критериев. Речь ведь не о школах и поликлиниках. Здесь другие показатели.

В чем основные отличия культурных стратегий, применяемых в России и других странах? Есть ли успешные примеры за рубежом?

Весь мир смотрит американское кино, которое сделано на базе американских комиксов. А потом, посмотрев американское кино, весь мир покупает эти комиксы. Весь мир следит за результатом «Оскара».

Весь мир следит за результатом «Грэмми» во всех номинациях. Начиная от американского кантри, заканчивая world music. Начиная от академического формата, заканчивая сложнейшими экспериментальными инновациями.

Лауреат «Грэмми» - это лауреат «Грэмми» хоть в Китае, хоть в Австралии, хоть в Индии, хоть в Египте, хоть в России, хоть в Америке. Это автоматическое влияние на признание, медийность, гонорары.

Вот пример реальных культурных стратегий, культурных политик.

Америка здесь абсолютно доминирует.

Можно на уровне политики спорить с глобалистскими идеями и радоваться тому, что глобализм уходит, но невозможно не учитывать этого. То есть, ты садишься в самолет любой авиакомпании (скорее всего, это будет боинг или аэробус – вариантов всего два) и ты… смотришь американское кино, там есть, конечно, какой-нибудь гарнир, но это так для разнообразия. Вот такой пример глобальной культурной стратегии.

Но мир меняется. Последние годы возникают самостоятельные кластеры, которые начинают конкурировать с какими-то частями глобальной стратегии.

Тогда китайцы отвоевывают часть визуального рынка. В contemporary art появляется китайская волна, что очень объяснимо. Ведь китайцы живут в иероглифическом пространстве, не в логоцентричной цивилизации, к которой принадлежит и русская, и английская, и германская, и прочие литературные традиции, формирующие между нами некую общность.

Или индийское кино. Оно тоже становится суперфактором. По количеству фильмов они конкурируют с Голливудом. Их смотрят, во-первых, миллиард человек в Индии, а во-вторых, миллиард человек в Африке. Потому что индийское кино оказывается им близким.

Турецкие сериалы – новое явление, которое приходит на территорию международной культуры. Это, безусловно, креативная индустрия. Мы все летаем турецкими авиалиниями сейчас, и имеем возможность слушать турецкую музыку, смотреть фильмы, они все интереснее и качественнее.

Интересные примеры. Именится ли культурная стратегия в России в ближайшие 5-10 лет, как вы думаете?

Мы находимся на переходном этапе, выбирая некую новую стратегию. Какое-то время мы шли за Америкой. Теперь нам надо сориентироваться. И через 10−15 лет, даст Бог, у нас что-то изменится.

Пока нам нужно обращать внимание на примеры вот этих национальных стратегий: китайский контемпорари арт-рынок, индийское кино и турецкие сериалы.

Тема творческих индустрий не ограничивается искусством.

Кухня – тоже творческая индустрия. Например, японская. За суши стоит культурный код, в том числе оригинальный дизайн. Так же, как и Макдональдс. Это не только еда, это определенная субкультура.

Может ли у России быть единая культурная стратегия, учитывая, что наша культура мультикультурная?

Любая серьезная стратегия должна быть мультикультурной. Сейчас других не бывает, локализовать невозможно ничего. Россия, Китай, Индия, еще какие-то державы, кластеры должны формировать собственные суверенные культурные стратегии. Для этого надо понимать, что культурная стратегия связана с культурной средой.

Не может культурная стратегия быть связанной только с литературой, только с кино, только с сериалами.

Чтобы стратегия стала реальной, нужно ответить на все вопросы, которые перечисляются в описании культурной среды. То есть там должно быть понятным отношение между мужчиной и женщиной, отношение к еде, отношение к деторождению, к демографии, к истории. Вот тогда и возникает хороший турецкий сериал. А если вы не разобрались со всем этим перечнем, но хотите снять хороший сериал, его не будут смотреть в мире.

В мире турецкие сериалы будут воспринимать только тогда, когда они будут демонстрировать некую уникальную цельность. Цельность — это целый мир. Китайский контемпорари арт-рынок — это целый мир. Там есть всё: от Чжуан-Цзы до каких-то современных китайских космических технологий, от искусственного интеллекта до восьмитысячелетней истории. Тогда это становится искусством. Тогда верим.

Индийское кино становится уникальным феноменом тогда, когда в нем есть ответы на все вопросы: что такое любовь, что такое добро, как складываются отношения детей и родителей, где конфликты. Когда это все осмыслено как целое, тогда этот феномен возникает как культурная стратегия.

Сейчас мы вынуждены констатировать очевидную провинциальность и неконкурентоспособность русской культуры.

Мы не конкурентоспособны нигде, ни в чем вообще. То есть мы в десятку нигде не входим, не влияем ни на что: ни в архитектуре, ни в дизайне, ни в гастрономии. Только в производстве оружия, зерна, добыче нефти и природных ископаемых мы конкурентоспособны. Но это не культура.

Все, что касается символического капитала, мы проигрываем не то, что Америке, Индии или Китаю, мы проигрываем Корее, Бразилии, Латинской Америке. Мы проигрываем мусульманскому миру. То, что сейчас происходит в арабских странах, невероятно интересно. Они зовут лучших архитекторов, спортсменов, приглашают Роналду, получают чемпионат мира.

Мы чемпионат мира получали, но не капитализировали это. Важным фактором является, конечно, СВО, беспрецедентные санкции, которые обрушились на Россию. И как ни парадоксально, они даже в какой-то степени хорошую роль играют, помогают нам свою суверенность осмыслить.

Что же тогда делать России, чтобы обрести культурную стратегию?

Чтобы появилась культурная стратегия, культурная политика нужны базовые документы. Любому лечению или строительству должна предшествовать диагностика. Прежде чем строить здание, нужно создать проект. Прежде чем лечить человека, нужно сделать обследование, сделать анализы.

В культуре также. Русская культурная среда не описаны, не задокументированы. На сайте Министерства культуры нельзя получить ответ на вопрос, что из себя представляет наша культура.

На самом деле, в других государствах тоже нельзя получить ответ. Но там есть программы поддержки. Например, датский культурный канон.

Все эти вопросы будут обсуждаться на МЭФ в этом году. Как вы считаете, какова значимость и роль МЭФ в развитии России и мира (форум давно стал международным)?

Мир меняется: новые карты, расстановки, геополитика, политические реалии, Америка. Для этого нужны новые формы. Как сказано в Евангелии, в старых мехах не может быть нового вина.

Так что у МЭФ прекрасная роль вот такого будоражителя, инициатора новой повестки и изменений. Это прекрасная роль, и она с каждым годом всё ярче и ярче, всё серьёзнее и серьёзнее.

Эксперты обсуждают культуру на экономическом форуме неслучайно. Она формирует важные ценности для функционирования государства и деятельности общества, меняет настроения людей, расставляет приоритеты в жизни каждого человека. Её значение для развития российского общества недооценено. Именно поэтому на Московском экономическом форуме состоится сессия «Современные культурные стратегии в России и за рубежом».

Присоединяйтесь к экспертам и приходите на форум. Для регистрации пройдите по ссылке.